最前線で働く公務員が、日々どんな思いで働いているのかを深堀る『公務員図鑑』

今回のゲストは、指宿市役所で働く鶴田重孝さんです。

前編では、鶴田さんが公務員として歩んできた歴史や、社会教育という仕事について、お話を伺いました。

鶴田さんの姿をとおして、普段日の目を見ることが少ないけど必死に働いてる公務員の姿を、少しでも身近に感じてもらえると嬉しいです。

<聞き手=上木寿人(KagoshimaBase取材者)、森満 誠也(KagoshimaBase編集者)>

鶴田さんのプロフィール

1979年9月生まれ。

指宿高校、鹿児島大学を経て、地元である指宿市役所へ。

観光課や農政、県への出向を経験し、現在は指宿市役所社会教育課で社会教育係長として勤務。

大学の時から社会教育に関する仕事をしたいと思い、生涯学習などについて学んでいたことを、今、20年越しに発揮している、社会教育主事。

生まれてから今まで、人生のほとんどを鹿児島県指宿市で過ごす、生粋の指宿人。

指宿=イーブイ好き

今日は、よろしくお願いします!

こちらこそ!

よろしくお願いします!

よろしくお願いします!

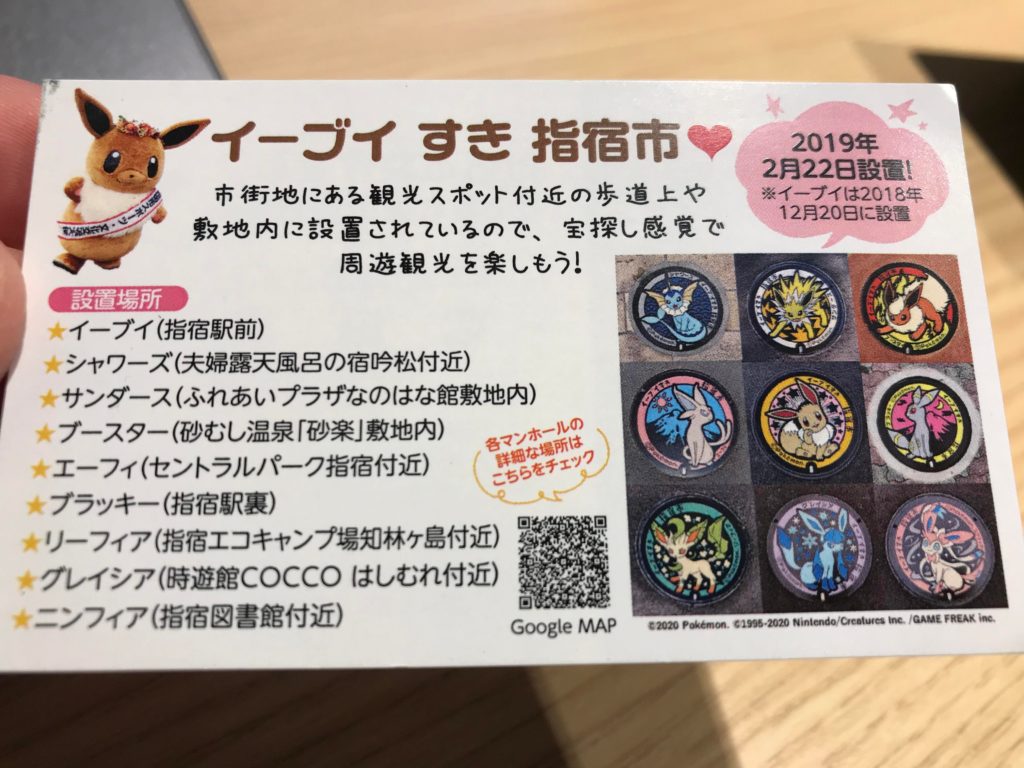

というか、このイーブイの名刺、可愛いですね…‼

ありがとうございます。笑

指宿市は、イーブイをスポーツ・文化交流大使に認定してて。

すご!

そんなコラボ出来るんですか⁉

というか、なぜ指宿市がイーブイとコラボを?

『いぶすき=イーブイ好き』

ってことですよね?笑

そうですそうです。笑

ほぉ!!

なるほど!笑

イーブイのマンホールが、指宿市内の観光名所にいくつかあるんですよ。

ここ(ふれあいプラザなのはな館)にも1つあるんですけど。

それは写真撮りたくなるかもなぁ。

加藤潤さんとのつながり

ごめんなさい、全然話関係ないんですけど、ちなみに鶴田さんって、今おいくつですか?

今、42歳ですね。

おお!

同級生ですよ!!

鶴田さんの落ち着きと、上木さんの落ち着きのなさで、全く同級生には見えないですね…笑

先日、頴娃町の加藤潤さんと雑談してた時、『指宿市の鶴田さん、面白いよ!』ってご紹介いただいて、完全に勢いだけで今日来てしまったんです。

だから、今日はただただ鶴田さんと仲良くなれればなって思っておりまして…笑

笑笑

いつ頃から、頴娃おこそ会の方々と一緒に仕事をしていたんですか?

昔、指宿市役所から鹿児島県庁の観光課に1年間出向してたことがありまして。

その頃、初めて加藤さんとお会いしたんですよね。

うんうん。

たしか、ちょうど新幹線が全線開通する前の年だったので、2010年4月から2011年3月までの1年間、研修生として出向させてもらってました。

なるほど。

加藤さんが埼玉から頴娃町に移住されてすぐのタイミングだったんじゃなかったかなぁ。

「もっと番所鼻公園を活性化したいんですよ!」っておっしゃってて。

その頃からの長い付き合いなんですね。

ですね。

出向を終えて指宿市に戻り、指宿市役所観光課に2年在籍してたんですけど、その2年間は南薩地域振興局の方々&頴娃おこそ会の方々と一緒に仕事したりしてました。

南薩地域振興局と?

具体的には、地域振興推進事業とかをやってましたね。

観光の広域マップを作ったり。

今まで在籍してきた課

観光課の後はどんな部署へ?

観光課のあとは農政の部署で働いてて。

その頃、地域づくりプロデューサー養成講座っていう、鹿児島県の事業の第一回目を受講したんですよ。

ほうほう。

その講座には市役所職員だけじゃなくて多様な参加者の方がいたので、すごく刺激を受けましたね。

僕も地域づくりプロデューサー養成講座で色々な刺激をもらった一人なので、すごく共感します。

その後は、市長公室っていう、まぁ企画系の部署ですよね。

そこで移住とか空き家とか地域おこし協力隊の担当になって。

盛り盛りですね。笑

指宿市に地域おこし協力隊を受け入れる最初の一歩

そうなんですよ。笑

指宿市で最初に地域おこし協力隊を受け入れるタイミングが、ちょうど南九州市の協力隊第一号の前迫くんが着任するタイミングと近くて。

へぇ!

前迫くんは、地域おこし協力隊として活動する上で頴娃おこそ会に所属する形だったこともあって、加藤さんたちに協力隊制度の在り方とか、制度設計の部分で色々相談をさせてもらいました。

先進地視察に一緒に行かれたんですよね?

そうですそうです!

徳島県に地域おこし協力隊制度の先進地があるんですけど、そこに南九州市役所の職員と加藤さん、前迫くんと一緒に視察に行きましたね。

2泊ぐらいしたんじゃなかったかなぁ。

指宿市の地域おこし協力隊導入にあたって、そんな事前準備がなされていたとは…‼

受け入れる側の熱量が高いかどうかって、外部にほとんど伝わらないですけど、めちゃくちゃ重要な部分ですよね。

今は社会教育課で係長をしています

ちなみに、今はどんな仕事を?

社会教育課で係長として働いています。

私自身、大学で社会教育を専攻していたんですよ。

へぇ!

社会教育課って、具体的にどんなことをするんですか?

『人づくり、繋がりづくり、地域づくり』を実現するために、後方からサポートをするみたいなイメージです。

場をつくったりとか。

なるほど。

鹿児島市役所でいうところの生涯学習課みたいな感じ?

そうですそうです!

公民館で講座や研修会をしたり、子どもたちを対象にした交流事業をしたり。

なるほど!

なんとなくイメージできたんですけど、業務内容がめっちゃ多岐にわたってそうだなぁと。

社会教育っていう言葉を聴いただけでも、すごい幅広そうなイメージありますもん。

なんていうか、もう…全部ですよね。笑

ですよね!笑

学校教育×地域

ざっくり言うと、『学校教育』と『家庭教育』が独立して存在するんですけど、それ以外の教育は全部『社会教育』に該当します。

『社会』の『教育』ですもんね。笑

全部ですよね。笑

そうなんです。笑

特に、今よく話題に上がるのが『学校教育』についてなんですよ。

学校の先生たちって、求められること、やらないといけないことがたくさんありすぎる現状があって。

よく聴く話題ですね。。

学校だけではなかなか大変だよねっていう中で、今、地域学校協働活動っていうものが進められてるんですよ。

『学校応援団』って聴いたことありますか?

いやっ…

具体的にはどんな活動ですか?

例えば、家庭科の授業で子供達にミシンを教えないといけない場面があったとして。

先生が『ミシン教えられません…』みたいな時に、地域住民の中でミシンを教えられる人が学校に出向いて、授業のサポートをするみたいな。

ほぉ!!

なるほど!!

他の例で言うと、学級菜園でサツマイモを植えたいってなった時に、地域の農家さんが植え方を子ども達に指導してくれたり。

はー!!

そういったサポートを地域全体でやっていきましょうっていう取り組みが、『学校応援団』なんですよ。

それとは別に『放課後子ども教室』っていう取り組みもあって。

あ!

それは我が家の子どもも行ってます!

『放課後子ども教室』はどんな取り組みなんですか?

子ども達が放課後、学校に残って、学習をしたり体験活動をしたりっていうことを、学校の先生が教えるのではなく、地域の方々と一緒にしましょうっていう取り組みですね。

ほうほう!

地域のボランティアの方が子ども達の見守りをしたり、学習のサポートをしたり。

ある学校では、書道を地域の方が教えてくれたりとか。

今、まさにうちの子も放課後子ども教室に通ってるんですけど、学年もバラバラでみんな一緒に活動をするんですよね?

そうですそうです!

1年生から6年生まで一緒に活動をするから、うちの子も「色んなお兄さんお姉さんと喋れて楽しい!」って言ってます。

放課後子ども教室≠児童クラブ

『放課後子ども教室』って『児童クラブ』とは別なんですか?

別ですね。

『児童クラブ』はどちらかというと福祉分野の事業という位置づけで。

なるほど。

子どもが一人で家にいるのは危ないから、見守りの意味合いで児童クラブに行くみたいな?

ですね。

一方、『放課後子供教室』は、教育とか地域づくりの側面が強いです。

地域づくりの側面もあるんですか?

ありますね。

地元の高齢者の人たちも、学校に行って子ども達と触れ合うことで、逆に元気をもらえるんですよ。

なるほど!

鶴田さんがおっしゃったように、自分の得意なことで簡単に地域貢献ができるって、すごく良いですよね!

得意なこと、好きなことが地域のためになるっていう。

なんか、地域の独自性が出そうだなぁって、話聴いてて思いました。

めっちゃ多様で面白い放課後子ども教室もあれば、全然動いてない放課後子ども教室もありそうだなって。

そうそう!

そうなんですよ!!

住民がたくさんいたり、参加者が多ければ良いかっていうと、そういうわけでもなくて。

うんうん。

教える側は少人数なんだけど、子どもも少ないからバランスが取れてて回ってる場所もありますし、ボランティアはたくさんいるんだけど、特技を持たれてる方がそんなにいらっしゃらない所もあったり。

なるほどなぁ。

『放課後子ども教室』って具体的にどんな活動をすることが多いんですか?

基本的には子どもの学習支援だったり、見守りですね。

それ以外だと『将棋』が多いかも。

将棋!

なるほど!!

子ども側の参加費って、どうなってるんですか?

年間800円ぐらいの保険だけかけてもらって、参加費自体は無料です。

ボランティアの方々のおかげで成り立ってる事業なので、ありがたいなぁと思いながら。

ってことは、これで儲けようとかじゃなく、完全に生きがいづくりが中心の事業ってことですね。

生きがいとか繋がりづくりですよね。

課題ももちろんあるので、少しずつ解決していきながら。

学びを地域に還す

生涯学習って最近よくテーマになると思うんですけど、最終的なゴールってどこなんですかね?

生きがいづくり?

そうですねぇ、、生きがいづくりとか自己実現になってくるかもですね。

学んだ成果を最終的には地域に還していく。

そこが最終的なゴールな気がします。

それって、よく考えたらすごいことですよね。

尊いですね。

ただ、生涯学習が前年比で進んでるとか進んでないとか、そこを判断&評価するのがかなり難しそう。

具体的な課題ってなにかありますか?

行政的な課題でいうと、子育て支援っていう括りで考えた時に、福祉サイドでやってることと教育サイドでやってることの連携が上手く取れてないなぁと感じることがありますね。

はー!なるほど!

利用する市民側の目線に立つと、ちょっと分かりにくいなぁみたいなこと、よくありますもんね。

そうなんですよ。

行政側の目線に立つと、部単位、課単位で取り組んでる事業だったりするので、どうしても縦で区切りがちになってしまう。

良く分かります。

いかに利用者の目線に立ち続けられるかが、大切なポイントかもですね…。

うんうん。

だからこそ、もっと異分野で密に連携を取っていく必要があるなぁと思います。

情報共有はもちろん、情報を一元化しながら、お互いの部局でどう事業のすみわけを行うかみたいな話をこれからやっていかないといけないんですよ。

まとめー前編ー

異分野で密に連携を取っていく必要がある

行政という組織の中で働いていると、どうしても縦割りで部署ごとに事業を進めるため、横の連携がおろそかになりがちだなぁと感じます。

そんな中で、鶴田さんは常に利用者側の視点に立ち、どうすればもっと市民の方々が利用しやすい仕組みになるか、もっと幸せを感じられるようになるかを考えていて。

こういう人が係長という役職あるポジションで活躍していることは、指宿市にとってすごく希望だなぁと思いました。

ということで、前編では鶴田さんが公務員として歩んできた歴史や、社会教育という仕事について、お話を伺いました。

中編では、韓国へ留学していた頃のお話や、なぜ公務員になろうと思ったのかについて、お話を伺います。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

また次回、お会いしましょう!

コメント