“移住”という人生の大きな決断をして、鹿児島の最前線で活躍する地域おこし協力隊が、日々どんな思いで働いているのかを深堀る『地域おこし協力隊図鑑』

今回のゲストは、長島町で地域おこし協力隊員として働く江副佑輔さんです。

第3話では、コピーライターとしての仕事の仕方や、地方でデザインを生業にする想いについて、お話を伺いました。

江副さんの姿をとおして、人生をかけて必死に働いてる地域おこし協力隊員の姿を、少しでも身近に感じてもらえると嬉しいです。

<聞き手=上木寿人(KagoshimaBase編集者)、森満 誠也(KagoshimaBase取材者)>

デザイナーとしての仕事もやってます

現在は、長島町役場に所属して活動をされているかと思いますが、協力隊以外の仕事もされてるんですか?

しています。

長島に来る前からやっていた福岡と東京での仕事は、継続してやっていますね。

デザイナーとしての仕事ってことですよね?

そうですね。

もちろん、長島町内での仕事もありますし、最近では長島町役場の方からお仕事を振ってもらえる機会も増えてきて。

そうかも。

江副さんみたいな人、地方こそめっちゃ必要としてますもん。

ありがたいです。

それと、一昨年のことなのですが、宣伝会議賞っていう日本全国のコピーライターの登竜門みたいな公募に応募して、かなり良い賞をいただいたんです。

すごい!

そこからのご縁で、南日本放送の方からお仕事をいただくことができて。

鹿児島では、まだまだコピーライターっていう肩書きで仕事をする人が少ないみたいなんですよ。

コピーライターの頭の中

個人的にすごく気になってることがあるんですが…。

コピーライターの方って、どんな感じで作業を進めていくのかなって。

やっぱり、最初は話を聴くっていう所に注力しますね。

依頼人の話を聴きながら、課題を洗い出していきます。

うんうん。

最終的には、抱えてる課題を一発で解決できる言葉にしないといけない。

だからこそ、まずは問題や課題をどんどん聴いた上で、そこに対して刺さる言葉をいくつもいくつも考えるんです。

なるほどなぁ。

それこそ、以前に福岡時代で賞をいただいた課題では、最終案を考えるまでに2,000本の案を書きましたね。

1つの案を考えるのに、2000本も⁉

やべぇですね…

僕らの業界でよく言われるのが量の重要性なんですよ。

量の重要性?

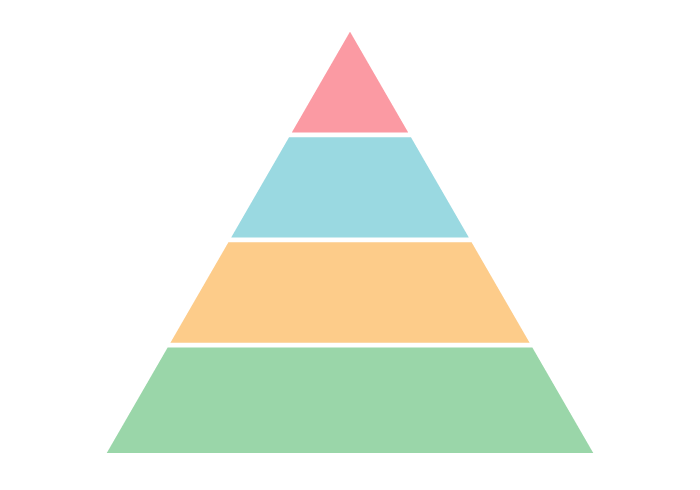

分かりやすく言うと、こういう☝ピラミッドですよね。

底が広く厚いほど、高くて良いものが出来るっていう考え方が、コピーライターの業界ではあって。

最初にたくさん絞り出して、ブラッシュアップしていくイメージですか?

そうですね。

その前に『選ぶ力』が試されて、選んだものをブラッシュアップしていく。

そこから可能な限り短い言葉で表現し、どう言うかを洗練していく。

なるほどなぁ。

昔は『1行のキャッチコピーを書くだけで100万円』そういう時代もあったと聞きます。

僕自身、今でもキャッチコピーの力にはそれくらいの力や価値があるものだと信じています。

それぐらい、言葉にはチカラがあるってことですよね。

一瞬の勝負こそキャッチコピーの出番

長島町で手掛けた江副さんのキャッチコピーって、あるんですか?

『赤巻』ってご存じですか?

あーなんとなく…あんこのお菓子ですよね?

そうですそうです!

カステラ生地とこしあんのお菓子で、長島町の銘菓なんですけど、長島町内に『コロンブス』さんっていう製菓さんがあって、そこと組んでデザインのお仕事をさせていただきました。

ほぉ!

デザインやパッケージのお手伝いをさせていただいた中で、『看板もリニューアルしたい』という話になったんです。

最初は看板に『あれも載せたい!これも載せたい!』っていうお話をされたんですけど、でも看板って車で1~2秒しか目に留まらないじゃないですか?

たしかに車だと一瞬で通り過ぎるから、たくさん情報が描かれてても見る暇がないかも。。

看板って、一瞬が勝負の世界なんです。

そこで、コロンブスの代表の方に『僕に看板の内容をすべて任せてもらえませんか?』と提案させていただきました。

一瞬こそキャッチコピーの出番だと。

はぁ!

なるほど!

そこから考え着いたのが『食べた?あか巻』という看板のデザインなんです。

コロンブスでは、赤巻を『あか巻』と表現している点と、生地に独特のピンク色の着色料を使っている点を押さえたうえで。

この☟ピンク色の看板ですね。

たしかにインパクトあるし、目に入ってきますね!

コロンブスさんからは、『売り上げが伸びてるよ!』という話を聴いていて。

関わらせてもらえて本当に良かったなぁと感じています。

聴く力

さっきから話をしている中で、江副さんは『聴く力』が長けているんだろうなと感じています。

江副さんの持つ空気感もですし、なんというか、話しかけやすい雰囲気を醸し出してくれてるじゃないですか!

ほんとだね。

いやいや…笑

話しかけやすいと、そこに雑談が生まれる。

雑談から始まることって実はかなりたくさんあるんじゃないかと、僕は思っていて。

たしかに役場職員の立場に立つと、協力隊員の方に勇気を出して話しかけた時に、柔らかく受け答えしてもらうのと、ピリッと返事されるのとでは、印象が大きく違いますもん。

江副さんなら、2回目3回目って、どんどん話しかけようと思える。

ありがとうございます。笑

その辺りの距離の取り方とか、コミュニケーション力に長けてるから、こうやって色んな人達と繋がって、成果を出されてるんだろうなって感じました。

僕、今日初対面ですけど、最初に車でちらっと見かけた時点で、「あ、絶対に良い人だわ」って思いましたもんね。

たしかに!

言ってましたね!笑

ありがとうございます。笑

地方でデザインを生業にするということ

ここからは、地方でデザインを生業にすることにおいての葛藤みたいな部分をお聴きしたくて。

なるほど。

鹿児島県内で活躍されてるデザイナーの方とお話させてもらう中ですごく感じるのは、鹿児島って形のないものにお金を払う文化がないっていうところなんです。

江副さんも最初は自分を知ってもらうために、ある意味ボランティアという形で関わるスタンスだったわけですよね?

そうですね。

ボランティアでの関わり方が続いたとして、江副さんが『どこかでお金にしないといけない』って思った時、どうやってそこの線引きをしたんですか?

そうですね…協力隊1年目に限って言うと、長島町内でのデザインの仕事は9割以上がボランティアでした。

9割以上…。

本来はお金をもらうべきところもあったのかもしれないんですが、僕の前提として、協力隊員の給料をもらっているという部分があって。

なるほど。

お金をもらうorもらわないよりも、『関わらせてもらいたい』という気持ちが大きかったんです。

逆に自分の時間やお金を使ってでも『関われて良かった』という想いが強かったのが、最初の1年間でした。

はぁー!

なるほど!

ただ、2年目はもうちょっと現実的に考えるようになりました。

やっぱり、1年目にボランティアとして仕事をする中で、「タダだから僕に頼む」っていう方も何名かいらっしゃって。

正直、自分がいっぱいいっぱいになって、パンクしたことが何回かあったんです。

そりゃそうですよね…

ただ、僕がパンクしそうな時、いつも土井さん(長島町協力隊OB)がアドバイスだったり、方向転換できるようなチャンスをいつもくれるんです。

ちなみに、どういったアドバイスを?

その時は色々なご縁もあり、長島町の商工会議所に入らせてもらうことになるんです。

というのも、僕がボランティアでやってる仕事を、お金をもらえる形に落とし込める制度がありそうだと、土井さんから教えていただいて。

ほぉ!

あと、事業者さんの中には『ボランティアじゃなく、江副さんに仕事としてお願いしたい』と言ってもらえることもあって。

それは嬉しい言葉ですね…‼

ありがたいです。

それから、『江副さんはお金が後からついてくるタイプだよね』って言われたことも、すごく嬉しかったんですよね。

ほうほう。

その言葉が響いたからこそ、自分が『やってみたい』とか『関わってみたい』って直感的に思ったことを大切にしていいのかもって思えてるんです。

あんまり深く考えすぎず、まず行動するっていう選択を取れるようになったわけですね。

今やろうとしてる宿泊業なんて、まさに直感的に動いた結果ですもんね!

ですね。笑

だから、何か頼まれた時って、あんまり損得勘定なく動くようにしてます。

いやー、勉強になります…‼

ただ、そのせいで何度かパンクしてしまってるんですけどね。笑

でも、僕の行動をどこかで見てくれる方がいたり、僕が困った時に何かの形で助けてくれる方がいらっしゃるので。

このまま進んで行こうと思います。

心に突き刺さったね…笑

いやぁ…ほんとですよ。。

僕らなんて、損得勘定しか考えてませんからね。笑

《第3話》まとめーデザイナーとしての働き方編ー

『あまり深く考えすぎず、直感に従って損得勘定なく動くことで、結果は後からついてくる』

この言葉は、僕らだけじゃなく、多くの社会人に深く刺さる言葉なのではないでしょうか。

帰りの車中、カゴシマベース編集部は二人で『ほんとそうよね…』って、唸ってました。笑

気づかない間に損得勘定ばっかり考えすぎなのかもなぁ。

自分と向き合う機会をいただけて感謝ですよ、ほんとに。

ということで第3話では、コピーライターとしての仕事の仕方や、地方でデザインを生業にする想いについて、お話を伺いました。

第4話では、長島町で暮らす上での想いや、プライベートの部分について、お話を伺います。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

ではまた次回、お会いしましょう!

コメント